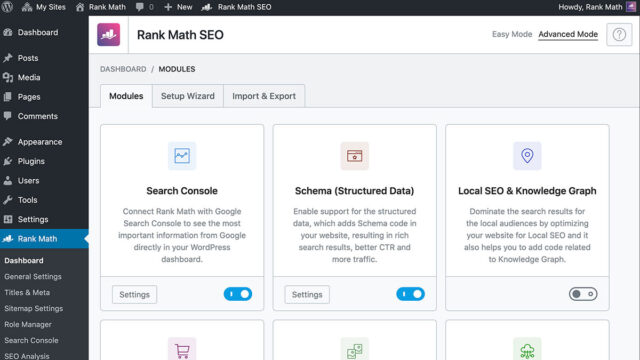

Die 3 Bestandteile eines Gesetzentwurfs

Mit dem Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentsmaterialien (DIP) – eine gemeinsame Institution von Bundestag und Bundesrat – steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine einfache Möglichkeit zur Verfügung, um Einblick in das parlamentarische Wirken in der Hauptstadt zu nehmen.

Vor allem Gesetzesvorlagen, die in Form von Bundestagsdrucksachen veröffentlicht werden, stoßen dabei häufig auf ein besonderes Interesse. Ist erst einmal eine solche Drucksache erfolgreich recherchiert, ergeben sich bei (unerfahrenen) Leserinnen und Leser häufig Fragen zum Aufbau des Dokuments.

Grundsätzliches

Der wesentliche Aufbau einer Gesetzesvorlage bestimmt sich aus § 42 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO). Danach muss eine Gesetzesvorlage neben dem Entwurf des Gesetzestextes (Gesetzentwurf) und einer dazugehörigen Begründung zusätzlich über eine vorangestellte Übersicht (das sogenannte Vorblatt) verfügen, die entsprechend der Anlage 3 der GGO auzugestalten ist.

Des Weiteren kann es sein, dass der Nationale Normenkontrollrat (NKR) eine Stellungnahme zum Entwurf abgibt. Diese ist dann – ebenso wie eine Stellungnahme der Bundesregierung hierzu – der Gesetzesvorlage beizufügen (vgl. § 45 Absatz 2 GGO).

Ähnlich verhält es sich beispielsweise bei Gesetzesvorlagen der Bundesregierung, die gemäß Artikel 76 Absatz 2 GG zunächst dem Bundesrat zuzuleiten sind. Sollte sich der Bundesrat zur Abgabe einer Stellungnahme entschließen und legt die Bundesregierung in der Folge ihre Auffassung dazu dar, ist beides – Stellungnahme und Gegenäußerung – der Gesetzesvorlage als Anlage beizufügen.

Der folgende Text behandelt vorrangig die drei Bestandteile, die in jeder Gesetzesvorlage wiederzufinden sind – also das Vorblatt, den Gesetzentwurf und die Begründung.

1. Das Vorblatt

Sinn und Zweck des Vorblatts ist es, der Leserin bzw. dem Leser eine kurze und knappe Übersicht über die wesentlichen Eckdaten des Gesetzesvorhaben an die Hand zu geben. Um die Orientierung zu vereinfachen, ist der Aufbau und die Gliederung des Vorblatts gemäß der Anlage 3 zu § 42 Absatz 1 GGO weitgehend standardisiert.

Hiernach sollte das Vorblatt folgende Gliederungspunkte umfassen:

- Problem und Ziel

- Lösung

- Alternativen

- Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

- Erfüllungsaufwand

- Weitere Kosten

Unter „Problem und Ziel“ wird das „Warum“ der vorliegenden Gesetzesvorlage beschrieben, während unter „Lösung“ das grundsätzliche „Wie“ erläutert wird. „Alternativen“ werden hingegen nur selten benannt – es versteht sich von selbst, dass die Verfasser des Gesetzentwurfs ihre Lösung als alternativlos ansehen.

Die weiteren Punkte setzen sich vor allem mit den Gesetzesfolgen und hier vor allem mit den Kosten, die sich durch die Umsetzung der Gesetzesvorlage ergeben würden, auseinander. „Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand“ werden getrennt für Bund, Länder und Kommunen ausgewiesen. Der „Erfüllungsaufwand“, also die gesamten Kosten sowie der gesamte Zeitaufwand, der durch die Umsetzung der neuen Rechtsvorschrift entstehen würde, untergliedert sich hingegen wie folgt:

- Erfüllungsaufwand für die Bürgerinnen und Bürger

- Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

- Erfüllungsaufwand für die Verwaltung

Im Erfüllungsaufwand werden beispielsweise die Bürokratiekosten dargelegt, die aus der Einführung neuer Informationspflichten entstehen. Demgegenüber werden unter „Weitere Kosten“ sonstige Belastungen der Wirtschaft, Kosten für die Sozialversicherungssysteme oder Auswirkungen auf die Verbraucherpreise beschrieben.

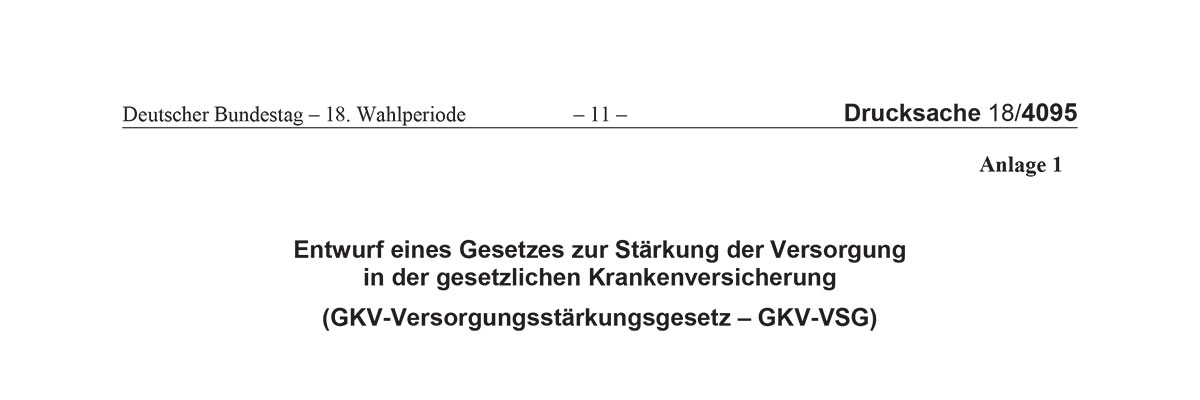

2. Der Gesetzentwurf

Nach dem Vorblatt folgt sodann der eigentliche Gesetzentwurf, der zunächst mit der Überschrift eingeleitet wird. Bestandteile der Überschrift sind

- die Bezeichnung des Gesetzes,

- die Kurzbezeichnung des Gesetzes (optional),

- die Abkürzung des Gesetzes (optional).

Der Überschrift schließt sich die obligatorische Eingangsformel an. Diese gibt darüber Auskunft, wer das Gesetz beschlossen hat, und gegebenenfalls ob das Gesetz einer besonderen Mehrheit und ob es der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Im Anschluss folgen die einzelnen Vorschriften des Gesetzentwurfs. Dabei kann es sich zusammengenommen beispielsweise um die Einführung eines neuen Stammgesetzes in Form einer Einzelnovelle handeln.

Viel wahrscheinlicher ist es jedoch, dass es sich bei dem Gesetzentwurf um ein sogenanntes Mantelgesetz handelt. Gemeint ist hiermit eine besondere Gestaltungsmöglichkeit, die es dem Gesetzgeber ermöglicht, verschiedene Stammgesetze, die in einem Regelungszusammenhang stehen, mittels eines einzigen Rechtsetzungsakts abzuhandeln – der Gesetzentwurf „ummantelt“ somit die verschiedenen Stammgesetze.

Gegliedert wird ein Mantelgesetz in Artikel, die fortlaufend nummeriert werden. Für jedes Stammgesetz ist dabei jeweils ein eigener Artikel zu bilden. In jedem Artikel finden sich wiederum – ebenfalls durchnummeriert – redaktionell Anweisungen (sogenannte Änderungsbefehle), mit denen Textpassagen angefügt, gestrichen, verschoben usw. werden.

3. Die Begründung

Von besonderer Bedeutung ist die Gesetzesbegründung. Denn diese liefert wichtige Hintergrundinformationen zum Gesetzentwurf und gibt zugleich das zugrundliegende Verständnis des Gesetzgebers wieder, was die Begründung zur Primärquelle für eine spätere Rechtsauslegung (zum Beispiel durch die Judikative) macht.

Die Gesetzesbegründung gliedert sich üblicherweise in einen ersten Allgemeinen Teil (Teil A) und in einen zweiten Besonderen Teil (Teil B). Der Allgemeine Teil befasst sich mit der grundsätzlichen Zielsetzung des Entwurfs, beschreibt den zugrundliegenden Sachverhalt sowie die maßgeblichen Erkenntnisquellen und fasst die wesentlichen Regelungen zusammen. Wenn man so möchte, handelt es sich bei dem Allgemeinen Teil um eine ausführlichere Fassung des Vorblatts.

Als Hilfestellung für die Gesetzesverfasser bietet § 43 Absatz 1 GGO einen Katalog der in einer Gesetzesbegründung anzusprechenden Aspekte:

- die Zielsetzung und Notwendigkeit des Gesetzentwurfs und seiner Einzelvorschriften

- welcher Sachverhalt dem Entwurf zugrunde liegt und auf welchen Erkenntnisquellen er beruht,

- ob andere Lösungsmöglichkeiten bestehen und ob eine Erledigung der Aufgabe durch Private möglich ist, gegebenenfalls welche Erwägungen zu ihrer Ablehnung geführt haben,

- ob Mitteilungspflichten, andere administrative Pflichten oder Genehmigungsvorbehalte mit entsprechenden staatlichen Überwachungs- und Genehmigungsverfahren eingeführt oder erweitert werden und welche Gründe dagegen sprechen, sie durch eine rechtliche Selbstverpflichtung des Normadressaten zu ersetzen,

- die Gesetzesfolgen (§ 44 GGO),

- welche Erwägungen der Festlegung zum Inkrafttreten zugrunde liegen, zum Beispiel für den Vollzug in organisatorischer, technischer und haushaltsmäßiger Hinsicht, und ob das Gesetz befristet werden kann,

- ob der Gesetzentwurf eine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung vorsieht, insbesondere ob er geltende Vorschriften vereinfacht oder entbehrlich macht,

- Bezüge zum und Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union,

- inwieweit im Falle der Umsetzung einer Richtlinie oder sonstiger Rechtsakte der Europäischen Union über deren Vorgaben hinaus weitere Regelungen getroffen werden,

- ob der Entwurf mit völkerrechtlichen Verträgen, die Deutschland abgeschlossen hat, vereinbar ist,

- die Änderungen zur geltenden Rechtslage,

- ob Artikel 72 Absatz 3 oder Artikel 84 Absatz 1 Satz 3 GG Besonderheiten beim Inkrafttreten begründen und wie diesen gegebenenfalls Rechnung getragen worden ist.

Dieser Katalog ist jedoch weder strikt noch schematisch anzuwenden. Vielmehr sind in der Begründung nur diejenigen Punkte zu behandeln, die für das Vorhaben auch tatsächlich von Bedeutung sind.

Bezweckt der Allgemeine Teil noch eine umfassende Begründung des gesamten Gesetzesvorhabens, zielt der Besondere Teil auf eine Begründung der mit dem Entwurf einhergehenden Einzelvorschriften (Paragrafen). Praktisch bedeutet es, dass zu jedem einzelnen Änderungsbefehl (siehe oben) eines jeden Artikels des Entwurfstexts eine korrespondierender Begründungstext im Besonderen Teil formuliert sein muss. Dadurch soll das grundsätzliche Verständnis und die Bewertung der Einzelvorschriften erleichtert werden.

Der Aufbau des Besonderen Teils folgt in Hinblick der Reihenfolge und der Nummerierung der Struktur des Gesetzentwurfs. So soll der Leserin bzw. dem Leser eine schnelle Orientierung ermöglicht werden.